Das ARE führt das Projekt zur Einführung des elektronischen Baubewilligungsverfahrens im Kanton Graubünden durch. Mit der kantonalen Web-Plattform

ebau.gr.ch wird der Bewilligungsprozess stark vereinfacht und beschleunigt – von der Gesuchstellung bis zur Mitteilung des Entscheides. Die Plattform wird 2024 gestaffelt in Betrieb gehen. Für Gesuchstellende und Gemeinden ist ihre Nutzung gratis.

Einfachere und schnellere Prozesse für Gesuchstellende und Behörden

Statt wie heute mit zahlreichen Papierformularen kann das Verfahren zukünftig digital abgewickelt werden. Die Gesuchstellenden – Bauherrschaften oder Architekteninnen und Architekten – erfassen das Baugesuch auf ebau.gr.ch. Alle zuständigen kommunalen und kantonalen Ämter erhalten Zugriff auf das digitale Dossier, um ihrerseits die Gesuche zu beurteilen und koordinierte Entscheidungen zu treffen.

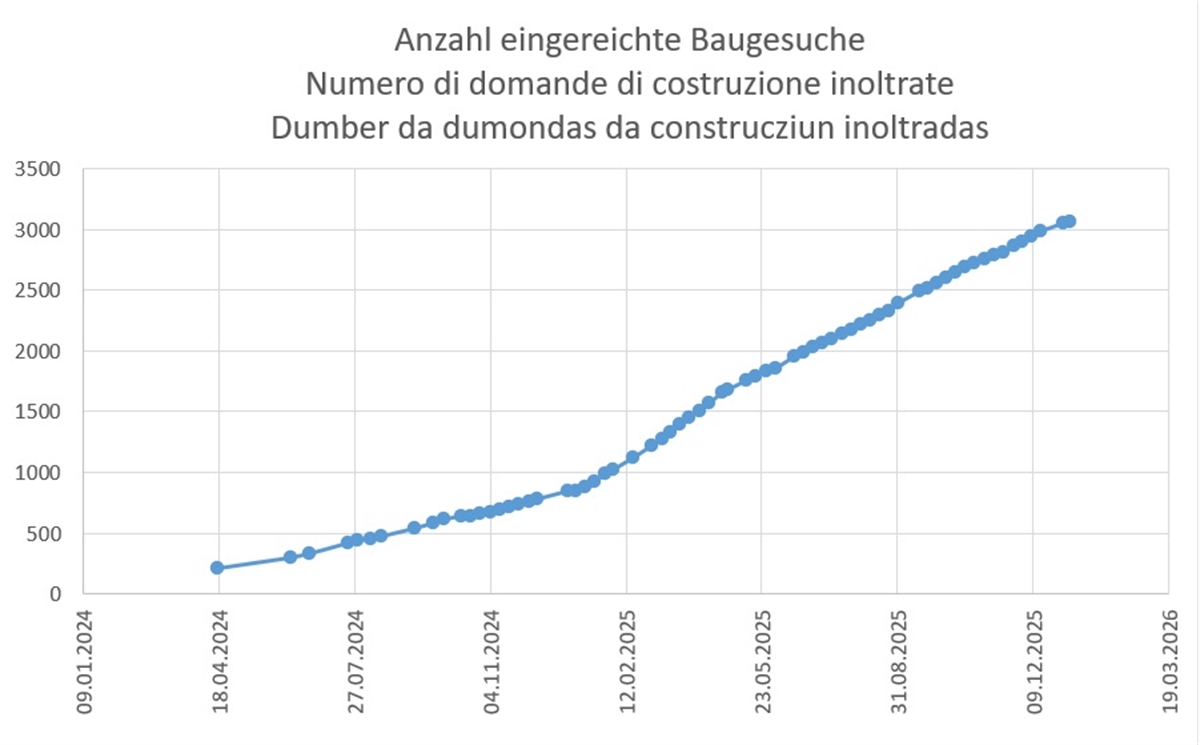

Status eBau Einführung der Gemeinden

Möchten Sie Ihr Baugesuch digital einreichen, aber wissen nicht, ob die eBau-Plattform in Ihrer Gemeinde bereits verfügbar ist? Keine Sorge! Überprüfen Sie einfach den aktuellen Status der eBau-Plattform bei Ihrer Gemeinde auf unserer Statusübersicht unter dem folgenden LINK. Wenn Sie weitere Fragen zur Baubewilligung haben, zögern Sie nicht, sich direkt an Ihre Gemeinde zu wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

News

Januar 2026: Wegleitung für Gemeinden zur elektronischen öffentlichen Auflage von Baugesuchen

Seit Oktober 2025 ist die Teilrevision der kantonalen Raumplanungsverordnung in Kraft. Neu können Baugesuche elektronisch öffentlich aufgelegt werden.

Die neue Wegleitung unterstützt die Gemeinden bei der korrekten Umsetzung der elektronischen öffentlichen Auflage und dient als Hilfsmittel für die Einführung als auch als übersichtliches Nachschlagewerk. Im Dokument finden Sie konkrete Hinweise zur Ausgestaltung des Verfahrens und über den Datenaustausch zwischen den kommunalen Bürgerplattformen und der kantonalen eBau-Plattform.

Dezember 2024: Projektabschluss eBBV erfolgreich durchgeführt

Nach vier Jahren intensiver Planung und Umsetzung kann das Amt für Raumentwicklung stolz verkünden: Das Projekt eBBV wurde erfolgreich abgeschlossen – und dies sogar unter dem geplanten Budget!

Die 2024 eingeführte eBau-Plattform markiert einen wichtigen Schritt in der Digitalisierung des Baubewilligungsverfahrens im Kanton Graubünden. Bereits 56 von 100 Gemeinden nutzen die Plattform aktiv und profitieren von effizienteren Prozessen, weniger Papieraufwand und einer höheren Transparenz für alle Beteiligten.

Wir danken allen Beteiligten für ihre Zusammenarbeit, ihr Engagement und ihre Unterstützung während der gesamten Projektlaufzeit. Dieser Erfolg zeigt, dass der Kanton Graubünden auf dem richtigen Weg in eine digitale Zukunft ist.

September 2024: Schulung der Gemeinden der dritten Staffel (3/3)

Im September wurden die letzten Gemeinden auf den Betriebsstart am 23. September 2024 vorbereitet. Am 11. und 12. September fanden in St. Moritz und Mesocco zwei intensive Tagesschulungen statt, bei denen die Gemeindemitarbeiter:innen die eBau-Plattform im Detail kennenlernen und offene Fragen klären konnten. Somit sind nun alle Gemeinden instruiert und können die digitale Plattform nutzen.

Für die italienischsprachigen Gemeinden wurde die Plattform bis Ende September vollständig ins Italienische übersetzt.

Juni 2024: Elektronische Plattformen für Baubewilligungsverfahren und Bauabfälle vereint

Das Elektronische Baubewilligungsverfahren (eBBV) und die Elektronische Entsorgungserklärung für Bauabfälle (eEBA) sind ab sofort vereint. Diese beiden Plattformen wurden zusammengeschlossen, um die Abläufe für Gesuchstellende weiter zu vereinfachen und effizienter zu gestalten. Künftig ist nur noch eine Registrierung erforderlich, um beide Plattformen zu nutzen.

Dieser Zusammenschluss gewährleistet einen nahtlosen Prozess von der Baugesucheingabe bis zur Bauabfalldeklaration. Dadurch wird nicht nur der Verwaltungsaufwand reduziert, sondern auch die Bearbeitungszeit verkürzt.

Die eBau-Plattform (www.ebau.gr.ch) erhält durch diese Integration neue Funktionen, die die zukünftige Ausrichtung und Weiterentwicklung der Plattform massgeblich stärken. Ziel ist es, den Nutzenden einen umfassenden und benutzerfreundlichen Service zu bieten, der den modernen Anforderungen gerecht wird und die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung des Kantons Graubünden vorantreibt.

Juni 2024: Schulung der Gemeinden der ersten Staffel (2/3)

Die Gemeinden der zweiten Staffel trafen sich am 05.06.2024 im BGS Auditorium in Chur, um für den Betriebsstart am 17.06.2024 gerüstet zu sein. Das eBau-Team konnte den Gemeindemitarbeiter:innen neben den Grundlagen von eBau bereits wieder neue Funktionen zeigen. Viele Rückmeldungen konnten direkt beantwortet werden, und neue Ideen für das kommende eBau wurden erfasst. Im Grossen und Ganzen war die Schulung ein gelungener Anlass mit entsprechender positiver Resonanz von den Teilnehmern.

April 2024: Schulung der Gemeinden der ersten Staffel (1/3)

Am 20. März 2024 fand die Schulung mit den Gemeinden aus der ersten Staffel statt. Während dieser Schulung wurde die eBau-Plattform eingehend erklärt, und die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, Fragen direkt an das Projektteam zu stellen. Seit der Pilotphase hat sich die Plattform stetig weiterentwickelt. Das Projektteam und die Entwickler arbeiten eng zusammen, um die eBau-Plattform weiter zu verbessern. Die Gemeinden der ersten Staffel werden ab dem 2. April 2024 produktiv mit der eBau-Plattform arbeiten. Ab April steht ein 24x7-Anwendersupport zur Verfügung, um den Gesuchstellenden rund um die Uhr bei einfachen Problemen Unterstützung zu bieten.

November 2023: Pilotphase mit acht Gemeinden und kantonalen Fachstellen gestartet

Die Plattform ebau.gr.ch wurde vom Steuerungsausschuss für den Pilotbetrieb freigegeben. Bis Ende März 2024 wird sie mit den Gemeinden Bergün Filisur, Bonaduz, Breil/Brigels, Domleschg, Felsberg, Pontresina, Samedan und Tujetsch sowie mit den kantonalen Fachstellen getestet und optimiert. In diesen Gemeinden können Gesuchstellende seit dem 13. November 2023 ihre Baugesuche online einreichen. Von April bis September 2024 wird die Plattform in den weiteren Gemeinden Graubündens gestaffelt eingeführt.

April 2023: Einführung von eBBV bei den Gemeinden ab Frühling 2024

Mit der nun laufenden Realisierung der IT-Plattform konkretisiert sich auch, wie eBBV im nächsten Jahr in Betrieb gehen wird: Ab Frühling 2024 werden die Bündner Gemeinden in drei Staffeln ins eBBV eingeführt. Ab dann werden auch Schulungen und Support-Angebote für Gemeinden, Gesuchstellende und kantonale Fachstellen zur Verfügung stehen. Wir freuen uns, allen ab dann ein digitales Baubewilligungsverfahren anbieten zu können!

Dezember 2022: Das elektronische Baubewilligungsverfahren (eBBV) geht in die Realisierungsphase

Die IT-Plattform für das eBBV wurde diesen Sommer im offenen Submissions-Verfahren nach GATT/WTO ausgeschrieben. Die Regierung hat im November den Auftrag an die Firma Adfinis AG von Bern vergeben, welche die IT-Plattform im Jahr 2023 aufbaut und in Zukunft deren Betrieb sicherstellt. Die gewählte Open Source Lösung «Inosca» ist bereits seit mehreren Jahren in den Kantonen Bern, Schwyz, Solothurn und Uri erfolgreich in Betrieb. Die IT-Plattform wird über die erforderlichen Schnittstellen verfügen, sodass sie sich gut in die Systemlandschaft der Gemeinden und des Kantons einfügt. Ab dem 4. Quartal 2023 sind die ersten «Pilot-Anbindungen» an die Plattform vorgesehen.

Juni 2022: Das elektronische Baubewilligungsverfahren (eBBV) schreitet voran │ nächste Phase Submission

Seit dem 17. Juni 2022 ist für das Projekt eBBV die Entwicklung des IT-Systems öffentlich ausgeschrieben. Der Anforderungskatalog für dieses anspruchsvolle IT-System wurden unter Einbezug aller Bündner Gemeinden und der kantonalen Fachstellen erarbeitet. Zu diesem Zweck wurden zahlreiche Workshops und Einzelgespräche mit den Gemeinden und den Fachstellen geführt. Darüber hinaus wurden erste Prototypen des Systems erstellt und mit den Vertreter:innen der Nutzerkreise getestet. Die Unterlagen sind auf dem Informationssystem über das öffentliche Beschaffungswesen der Schweiz (www.simap.ch) einsehbar. Die Inbetriebnahme des eBBV ist auf Frühling 2024 geplant.

März 2022: Baugesuche sollen künftig digital eingereicht werden können | suedostschweiz.ch

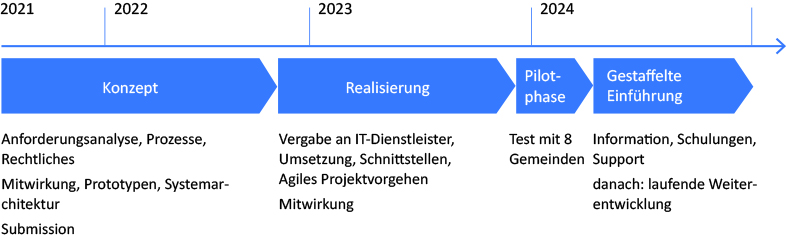

Fahrplan des Projektes

- Bis Mitte 2022: Konzeptphase: Klärung und Konzipierung von notwendigen Strukturen, Prozesse und rechtlichen Aspekte; Mitwirkungsprozess zur Berücksichtigung der Anforderungen und Bedürfnisse aller relevanten Akteure

- Bis Ende 2022: Submission und Vorbereitung des Vergabeentscheides für das IT-Projekt zur Entwicklung der elektronischen Plattform

- Bis Herbst 2023: Umsetzung IT-Projekt: Umsetzung der elektronischen Plattform und der Schnittstellen zu den Geschäftsverwaltungssoftware der kommunalen und kantonalen Ämter, Test der Plattform mit Pilotgemeinden

- November 2023 bis März 2024: Pilotbetrieb mit 8 Gemeinden im Kanton Graubünden. Bei folgenden Gemeinden kann während dieser Zeit das Baugesuch digital eingereicht werden: Bergün Filisur, Bonaduz, Breil/Brigels, Domleschg, Felsberg, Pontresina, Samedan, Tujetsch.

- April bis September 2024: Gestaffelte Inbetriebnahme von ebau.gr.ch bei allen Gemeinden Graubündens, begleitet von Schulungen und Supportangeboten

eBau im Praxistest, Interview mit der Gemeinde Domleschg

Interview mit Sabrina Sutter, Sekretariatsleiterin des Bauamtes in Domleschg

Domleschg ist seit neun Monaten auf eBau: Wie war der Start?

Domleschg war eine der ersten Gemeinden in Graubünden, die das elektronische Baubewilligungsverfahren (eBau) nutzen. Ab November 2023 nahm Domleschg am Pilotbetrieb der Plattform teil und wechselte im April 2024 in den regulären Betrieb. In diesen sechs Monaten sind in der Gemeinde mit knapp 2250 Einwohner*innen 64 Baugesuche eingegangen, davon 33 via eBau. Wir sprachen mit Sabrina Sutter, Sekretariatsleiterin im zweiköpfigen Team des Bauamtes Domleschg, über ihre bisherigen Erfahrungen mit dem elektronischen Verfahren.

Frau Sutter, wie war der Einstieg ins elektronische Baubewilligungsverfahren?

Nach zwei kurzen aber intensiven Schulungen mit dem eBau-Team des Amtes für Raumentwicklung Graubünden (ARE) hatten wir sehr schnell den «Dreh» raus. Die eBau-Plattform ist sehr einfach aufgebaut und wir wurden vom ARE gut betreut. Ziel der Pilotphase war es, Kinderkrankheiten der Plattform zu erkennen und zu beheben. Die anfänglichen Probleme konnten auch in hektischen Zeiten schnell behoben werden.

Knapp 50 Prozent der Gesuche wurden im ersten Halbjahr elektronisch eingereicht. Was haben Sie unternommen, um die Gesuchstellenden für eBau zu gewinnen?

Wir haben auf unserer Webseite, im Pöschtli (Regionalzeitung), im Novitads (Gemeindeblatt) und in unseren E-Mail-Signaturen auf das neue Angebot hingewiesen. Wichtig ist, auf der Website an prominenter Stelle einen Link zur eBau-Plattform zu platzieren. Dem Gesuchstellenden ist der Einstieg so einfach wie möglich zu machen. Personen, die dennoch ein Gesuch per Post eingereicht haben, wurden von uns telefonisch kontaktiert und auf eBau aufmerksam gemacht. All diese Massnahmen haben dazu geführt, dass immer mehr Baugesuche über eBau eingereicht werden.

Um eBau in unserer Gemeinde weiter zu fördern, überlegen wir einen finanziellen Anreiz zu schaffen. So soll unsere Verordnung betreffend Baubewilligungsgebühren dahingehend angepasst werden, dass elektronisch eingereichte Gesuche von einer Vergünstigung profitieren.

Wie sind die Gesuchstellenden von Domleschg mit eBau gestartet?

Die Gesuchstellenden kommen grundsätzlich gut zurecht und benötigen nur wenig Unterstützung. Einigen Usern war nicht klar, wie die Eingabequittung unterzeichnet werden muss. Oft erhalten wir die Rückmeldung, dass das Verfahren dank eBau einfacher geworden ist. Insbesondere der Wegfall von Zusatzformularen und doppeltem Ausfüllen wird geschätzt. Auch die Möglichkeit, jederzeit in den Prozess Einsicht zu nehmen und den Bearbeitungsstand des eigenen Dossiers zu überprüfen ist ein Gewinn.

Was hat eBau bisher in Ihrem Bauamt bewirkt?

eBau hat unseren Bewilligungsprozess grundsätzlich vereinfacht und beschleunigt. Der Koordinationsaufwand ist für uns deutlich geringer. So können wir uns zum Beispiel bei Zusatzbewilligungen direkt über das eBau mit den zuständigen Amtsstellen austauschen. Generell funktioniert die Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen sehr gut. Und wir benötigen natürlich weniger Papier.

Es gibt aber auch Aspekte, die zu Mehraufwand führen. Weil nicht allen Gesuchstellenden eine digitale Erfassung möglich ist, müssen wir einige analog eingereichte Gesuche selber im eBau erfassen. Gewöhnungsbedürftig ist für uns noch, dass es keine physischen Unterlagen mehr gibt, was bei komplexen Projekten die Akteneinsicht erleichtern würde. Generell müssen wir den Prozess der Akteneinsicht in Bezug auf die Datensicherheit noch optimieren.

Mussten Sie die Infrastruktur für die Anwendung von eBau anpassen?

Bisher haben wir nur einen Laptop im Sitzungszimmer eingerichtet, der für die Akteneinsicht zur Verfügung steht. Zwei Anschaffungen sind aber noch geplant: ein grösserer Bildschirm für die Arbeit mit grossen Plänen und Adobe Professional für die einfache Vermessung von Plänen am Computer.

Frau Sutter, wir danken Ihnen, dass Sie Ihre eBau-Erfahrungen mit uns geteilt haben.

Funktionsweise des eBBV

Dank der digitalen Abwicklung wird das Baubewilligungsverfahren für alle beteiligten Akteure stark vereinfacht: Das System unterstützt die Gesuchstellenden bereits bei der Erfassung der Baugesuche, indem es sie durch den Prozess führt, Hilfestellungen anbietet und bereits bekannte Informationen zum Gesuch automatisch abfüllt (z.B. GIS- oder GWR-Daten). Danach können alle zuständigen Ämter das Gesuch via Web-Browser oder allenfalls bestehender Verwaltungssoftware parallel bearbeiten, ohne die Zustellung der Dokumente abwarten zu müssen. Der administrative Aufwand wird deutlich reduziert. Die Kommunikation kann einfach und für alle nachvollziehbar geführt werden. Zudem ist der Bearbeitungsstand des Verfahrens jederzeit für alle entsprechend den Befugnissen ersichtlich. Die Verfahrensvorschriften werden nicht geändert und auch die kommunalen Baurechtsbestimmungen sind nicht betroffen.

Vorteile für Gesuchstellende und Gemeinden

- Kostenlose Nutzung von ebau.gr.ch via Webbrowser

- Nutzergeführte Erfassung der Baugesuche durch die Gesuchstellenden: Reduktion unvollständiger Dokumente

- Unterstützung der Gesuchstellenden und Amtsstellen mit Anleitungen, Checklisten, Mustern und Hinweisen

- Postversand fällt weg: papierlose Abwicklung des Verfahrens

- Effizienzgewinn durch elektronische Erfassung und Zustellung der Baugesuchunterlagen

- Zeitgewinn infolge paralleler Bearbeitung durch die beteiligten Amtsstellen

- Effiziente Verfahrenskoordination: die Akteure werden durch die Prozesse geführt

- Transparenz für alle: der aktuelle Bearbeitungsstand des Gesuchs ist sichtbar

- Schneller elektronischer Zugriff auf die aktuellen Unterlagen während und nach dem Verfahren

- Automatischer Abgleich mit externen Datenquellen: z.B. GIS- und GWR-Daten (Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister)

Entwicklung der Plattform ebau.gr.ch: Einbezug von Nutzern und bestehenden Lösungen

Hauptnutzer der zu entwickelnden Plattform sind die Gesuchstellenden die Projektverfassenden (Architekten:innen, Ingenieur:innen), Gemeinden (kommunale Baubehörden) sowie die kantonalen Fachstellen. Das Ziel ist es, dass sie alle die neue Plattform mit wenig Aufwand in ihre gängige Praxis integrieren können. Deshalb gilt es, die unterschiedlichen Anforderungen und Arbeitsweisen zu erfassen und in den Prozessen mit der neuen digitalen Plattform abzudecken. Damit die Interessen dieser Akteure ins Projekt einfliessen können, wurde eine umfassende Mitwirkung angestossen.

Mehrere andere Kantone sind zurzeit ebenfalls an der Entwicklung von digitalen Baubewilligungsverfahren oder haben ein solches bereits eingeführt. Unser Projektteam pflegt einen engen Austausch mit diesen Kantonen, um von ihren Erfahrungen zu profitieren. Bestehende, bewährte IT-Plattformen und Software-Module sollen wenn möglich übernommen und adaptiert werden.

Inosca als Grundlage: Ein bewährtes IT-System mit Weitblick

eBBV wird mit Inosca umgesetzt, einer Open-Source-Lösung für Baubewilligungsverfahren, die von den Kantonen Uri, Schwyz, Solothurn, Bern und neu Graubünden getragen und genutzt wird. Inosca ist in Uri, Bern und Schwyz seit Jahren im Einsatz und hat sich bestens bewährt. Die beteiligten Kantone pflegen einen regelmässigen Austausch, um neue Bedürfnisse einzubringen und die Weiterentwicklung der Plattform gemeinsam voranzubringen.

Weitere Informationen zu Inosca unter: www.inosca.ch / Video auf Youtube: https://bit.ly/3ILC135

Organisation

- Auftraggeber des Projektes ist das Amt für Raumentwicklung (ARE). Das zuständige Projekt-Team des ARE wird von Omar Selmi geleitet (Abteilung Nutzungsplanung und BAB).

- Das Projekt wird auf der strategischen und fachlichen Ebene von einem Steuerungs- respektive Fachausschuss begleitet.

- Mit der Gesamtprojektleitung wurde das Planungsunternehmen Basler & Hofmann AG mit Projektleiter Nicolas Schmidt beauftragt.

- Ende 2022 wurde die Firma Adfinis AG mit der Entwicklung des IT-Systems beauftragt.

Einbettung in die kantonale E-Government-Strategie

Das Projekt eBBV ist zentraler Bestandteil der kantonalen E-Government-Strategie (Priorität A = von sehr hoher Bedeutung) und untersteht somit dessen Vorgaben. E-Government hilft, Behördenleistungen einfacher nutzbar, transparenter und sicherer zu gestalten. Zudem schafft E-Government für Bevölkerung, Wirtschaft und Behörden einen Mehrwert und reduziert bei allen Beteiligten den Aufwand bei der Abwicklung von Behördengeschäften.

Weitere Informationen finden Sie

hier

Downloads: Factsheets, Projektergebnisse u.a.

Fragen und Antworten

Was sind die Ziele von eBBV?

Das Ziel von eBBV ist die Vereinfachung und Beschleunigung des Bewilligungsprozesses für alle Beteiligten. Dies kann erreicht werden dank:

- Nutzergeführte Erfassung der Baugesuche durch die Gesuchstellenden: Reduktion unvollständiger Dokumente

- Unterstützung der Gesuchstellenden und Amtsstellen mit Anleitungen, Checklisten, Mustern und Hinweisen

- Postversand fällt weg: papierlose Abwicklung des Verfahrens

- Effizienzgewinn durch elektronische Erfassung und Zustellung der Baugesuchunterlagen

- Zeitgewinn infolge paralleler Bearbeitung durch die beteiligten Amtsstellen

- Effiziente Verfahrenskoordination: die Akteurinnen und Akteure werden durch die Prozesse geführt

- Transparenz für alle: der aktuelle Bearbeitungsstand des Gesuchs ist sichtbar

- Schneller elektronischer Zugriff auf die aktuellen Unterlagen während und nach dem Verfahren

- Automatischer Abgleich mit externen Datenquellen: z.B. GIS- und GWR-Daten (Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister)

- Einfachere Kommunikation mit den Gesuchstellenden und zwischen den Ämtern

Müssen die Gemeinden eBBV nutzen?

Die Gemeinden sind nicht verpflichtet, eBBV zu nutzen. Sie entscheiden selbst, ob sie nebst der weiterhin möglichen Baugesuch-Eingabe per Post eBBV anbieten möchten. Erfahrungen aus anderen Kantonen, die bereits ein elektronisches Baubewilligungsverfahren eingeführt haben, zeigen, dass Gemeinden gerne die digitale Lösung nutzen.

Gibt es zukünftig nur noch digitale Baubewilligungsverfahren?

Nach der Einführung von eBBV wird das herkömmliche, nicht digitalisierte Baubewilligungsverfahren weiterhin möglich bleiben. Die Behörden werden also Gesuchunterlagen in nicht digitaler Form weiter akzeptieren müssen. Zudem dürfen aus Gründen der Rechtsgleichheit und des Willkürverbots die Hürden des nicht digitalen Bewilligungsverfahrens nicht unangemessen hoch angesetzt werden, um auf diesem Weg einen faktischen Zwang zur Anwendung des eBBV zu erwirken.

Erfahrungen anderer Kantonen zeigen, dass digitale Lösungen aufgrund der vereinfachten und transparenten Prozesse von den Gesuchstellenden gut angenommen werden. Falls das auch in Graubünden so sein wird, kann das digitale Verfahren weiter gestärkt werden.

Wieviel kostet die Nutzung von ebau.gr.ch?

Die Entwicklungs- und Betriebskosten für die Plattform werden vom Kanton getragen. Die Nutzung von ebau.gr.ch via Web-Browser ist für Gesuchstellende und kommunale Bauämter gratis. Wünscht eine Gemeinde eine Anbindung ihrer bestehenden Geschäftsverwaltungs-Software, so trägt sie die Anbindungskosten seitens ihrer IT-Anbieter selbst.

Lohnt sich das eBBV für kleine Gemeinden mit wenigen Baugesuchen pro Jahr?

Die Hürde für die Nutzung von ebau.gr.ch via einen Webbrowser ist nicht sehr hoch. Es sollte also auch für kleine Gemeinden mit wenigen Baugesuchen attraktiv sein, eBBV zu nutzen, insbesondere, weil auch viele Vorteile für die Gesuchstellenden und andere Beteiligte zu erwarten sind. Bei der Einführung des eBBV-Systems im Kanton werden Informationsmaterial und Schulungen angeboten. Damit erhalten die Gemeinden auch eine Entscheidungsgrundlage, ob sich der Umstieg auf das neue System für sie lohnt.

Wann wird eBBV in Betrieb gehen?

Es ist geplant, eBBV im Jahr 2024 gestaffelt in Betrieb zu nehmen. Ab diesem Zeitpunkt können die Gemeinden mit der Nutzung von eBBV starten, oder auch noch zuwarten und zu einem späteren Zeitpunkt aufspringen. Ab Inbetriebnahme werden auch Schulungen zur Nutzung des eBBV angeboten.

Nach Inbetriebnahme des eBBV wird die Plattform kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. Denn mit der Anwendung werden allfällige Verbesserungsmöglichkeiten, «Kinderkrankheiten» oder neue wünschenswerte Funktionen erkannt. Darüber hinaus muss eBBV auf Änderungen der technischen, organisatorischen oder rechtlichen Rahmenbedingungen reagieren können.

Die Schritte bis zur Inbetriebnahme von eBBV:

Werden im eBBV harmonisierte Baugesuchformulare genutzt?

Seit 2019 läuft das Projekt zur Vereinheitlichung der kommunalen Baugesuchformulare sowie der kantonalen Formulare. Im Rahmen dieses Projektes wurden bereits mehrere Gespräche mit Vertretenden der Gemeinden und kantonalen Ämtern geführt. Die Resultate dieses Projektes fliessen direkt in das Projekt eBBV ein.

Werden gemeindespezifische Verfahrensabläufe im eBBV abgebildet?

Im eBBV werden die Prozessschritte gemäss den gesetzlichen Grundlagen (KRG, KRVO) abgebildet. Zusätzliche gemeindespezifische Schritte, die insbesondere den verwaltungsinternen Ablauf betreffen, können von eBBV nicht abgedeckt werden. Gemeinden, welche eine eigene Bauverwaltungssoftware haben, können diese via Schnittstelle ans eBBV anbinden lassen und darin ihre eigenen internen Prozesse abbilden.

Fliessen Erfahrungen anderer Kantone in die Entwicklung von eBBV ein?

Diverse Kantone haben bereits ein digitales Verfahren eingeführt oder sind an dessen Entwicklung. Mit einigen dieser Kantone steht die Projektleitung eBBV in Kontakt. Es ist das Ziel, eine dieser bereits entwickelten Lösungen zu nutzen und den Anforderungen im Kanton Graubünden anzupassen. So können Kosten gespart und Synergien genutzt werden.

Die Erfahrungen dieser Kantone zeigen, dass die digitale Lösung von den Gemeinden positiv bewertet wird. In allen Kantonen nutzen immer mehr Gemeinden diese Plattformen, weil sie für alle Beteiligten viel Erleichterung bringt.

Links zu Lösungen anderer Kantone:

Werden heute gültige Vorschriften und Bestimmungen geändert?

Soweit das KRG oder die Spezialgesetzgebungen nichts Anderes bestimmen, bleibt der Grundsatz, wonach das Bauwesen Sache der Gemeinde ist, auch im Zusammenhang mit dem eBBV unangetastet (Art. 85 Abs. 1 KRG).

Daher gelten die kommunalen Bauvorschriften unabhängig von der Wahl der Durchführungsart des Baubewilligungsverfahrens (digital oder analog). Die kommunalen Vorschriften werden in den Baugesetzen der Städte und Gemeinden sowie in deren Vollzugsverordnungen festgehalten.

Sind gesetzliche Anpassungen notwendig, um eBBV zu ermöglichen?

Es sind keine gesetzlichen Anpassungen (KRG) erforderlich, um eBBV einzuführen und anzuwenden.

Was für Kosten kommen auf die Gemeinden zu für die Arbeit mit eBBV?

Die Nutzung von ebau.gr.ch via einem Webbrowser ist für Gesuchstellende und Gemeinden kostenlos. Für die Anbindung bestehender Bauverwaltungssoftware an ebau.gr.ch (z.B. Gemdat oder CMI) werden Kosten für die Gemeinden entstehen.

Was für Infrastruktur benötigen Gemeinden für die Arbeit mit eBBV?

Mit eBBV können zukünftig alle Dokumente im Baubewilligungsverfahren elektronisch geprüft und bearbeitet werden. Für die Bearbeitung der Gesuche ist allenfalls die Infrastruktur zu ergänzen: z.B. grössere Bildschirme für die Arbeit an PDF-Plänen. Im Rahmen der Einführung des eBBV werden die Gemeinden dazu konkrete Empfehlungen erhalten.

Was für Kenntnisse benötigen die eBBV-Anwenderinnen und Anwender?

Selbstverständlich werden die Anwenderinnen und Anwender des eBBV die Prozesse, Funktionen und Möglichkeiten von eBBV erlernen müssen. Zu diesem Zweck werden Anleitungen, Anwendungshilfen und Schulungen geplant. Die Software soll aber möglichst intuitiv anwendbar sein und diverse Hilfeleistungen bereitstellen, um die Bearbeitung einfacher und effizienter zu gestalten (z.B. automatische Benachrichtigungen, wenn Bearbeitungsschritte anstehen).

Wie können die Gemeinden auf das eBBV zugreifen?

Alle berechtigten Beteiligten können die Baugesuchdossiers via ebau.gr.ch auf einem Webbrowser einsehen und bearbeiten. Nutzt eine Gemeinde eine Bauverwaltungssoftware, welche die Schnittstelle eCH-0211 von eBBV unterstützt (z.B. CMI Bau, gemdat bau), so kann sie ihren IT-Dienstleister beauftragen, die Anbindung an diese Schnittstelle vorzunehmen. Damit kann sie auch künftig die Bauverwaltungssoftware nutzen und braucht den Zugang via Webbrowser nicht.

Brauchen Gemeinden für eBBV eine Bauverwaltungssoftware?

Nein. Das eBBV kann über einen üblichen Webbrowser genauso gut genutzt werden wie über eine Bauverwaltungssoftware. Eine Bauverwaltungssoftware bietet allerdings die Möglichkeit, gemeindeinterne Abläufe besser darzustellen.

Können Gemeinden eBBV mit einer Bauverwaltungssoftware nutzen?

eBBV wird über die Standard-Schnittstelle eCH-0211 verfügen. Sofern bestehende Bauverwaltungs-Lösungen diese Schnittstelle unterstützen, können sie mit eBBV verknüpft werden. Für die von einigen Städten und Gemeinden genutzten Software-Lösungen gemdat bau und CMI Bau ist eine Anbindung somit sichergestellt. Allerdings ist mit Aufwand und Kosten für die Einbindung und Konfiguration der Software zu rechnen.

Was muss beim Kauf einer Bauverwaltungssoftware beachtet werden?

Falls eine Gemeinde eine Geschäftsverwaltungssoftware anschaffen möchte, ist darauf zu achten, dass diese die eCH-0211-Schnittstelle unterstützt.

Werden externe Datenquellen ans eBBV angebunden?

Bestehende Datenquellen sollen genutzt werden, damit bei der Erfassung und der Bearbeitung von Baugesuchen möglichst wenig Daten doppelt eingetragen werden müssen. So werden Daten aus dem Geografischen Informationssystem (GIS) des Kantons und aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnregister (GWR) automatisch in die Dossiers übernommen. Wenn die Bauabnahme erfolgt ist, können die aktualisierten Daten automatisch ans GWR übertragen werden.

Wird mit eBBV die Prüfung von Baugesuchen vereinfacht?

eBBV unterstützt die Prüfung und Bearbeitung der Baugesuche auf mehrfache Weise:

- Unterstützung der Gesucherfassung

Die Gesuchstellenden werden von eBBV durch den Erfassungsprozess geführt. So kann bereits bei der Erfassung der Gesuche besser gewährleistet werden, dass notwendige Angaben eingetragen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Unterlagen eingereicht werden. Das eBBV wird auf fehlende und unvollständige Angaben und Unterlagen hinweisen.

- Benachrichtigung bei notwendiger Bearbeitung

Die Prozessschritte des Baubewilligungsverfahrens sind im eBBV hinterlegt. Deshalb wird das eBBV die zuständigen Personen automatisch benachrichtigen, wenn sie einen Bearbeitungsschritt vornehmen müssen.

- Automatischer Einbezug externer Daten

Externe Daten (z.B. aus dem GIS oder GWR) werden automatisch ins Dossier übernommen. So entfallen gewisse Recherche-Arbeiten bei der Prüfung der Dossiers.

- Gleichzeitige Prüfung durch verschiedene Stellen

Mit eBBV kann die Prüfung der Baugesuche deutlich beschleunigt werden. Mit dem Upload der Dokumente und Pläne auf die eBBV-Plattform steht das Dossier schnell allen zuständigen kommunalen und kantonalen Ämtern zu Verfügung.

Wird das eBBV auch die vorläufige Beurteilung nach Art. 41 KRVO abdecken?

Die Vorprüfung der Baugesuchunterlagen entspricht einem breiten Bedürfnis in der Praxis. Eine Stellungnahme der Baubehörde im Rahmen einer Vorprüfung stellt eine unverbindliche Auskunft dar, die unter dem Vorbehalt eines Entscheides erteilt wird. Die Abläufe im Rahmen einer vorläufigen Beurteilung nach Art. 41 KRVO werden im eBBV abgebildet.

Deckt eBBV den ganzen Bewilligungsprozess bis zur Bauabnahme ab?

Grundsätzlich wird der Prozess bis zur Erteilung der Baubewilligung im eBBV abgedeckt. Das Verfahren während der Ausführung des Bauprojektes inklusive Kontrollen und Bauabnahmen wird von den Gemeinden individuell gehandhabt und ist in eBBV nicht abgebildet. Aber die eigentliche Bauabnahme kann in eBBV als eigenständiger Schritt ausgelöst werden. Diese Aktion löst den Abgleich der Daten mit dem GWR aus und es werden automatisch weitere Stellen benachrichtigt, die bei diesem Schritt zu involvieren sind (z.B. Geometer, Gebäudeversicherung, Amt für Immobilienbewertung).

Müssen die Pläne immer auf einem Computer betrachtet werden?

Wenn die Gemeinden eBBV nutzen möchten, werden sie die Dossiers inklusive Unterlagen und Pläne hauptsächlich am Computer begutachten und bearbeiten. Auf diese Weise können sie die Vorteile des digitalen Arbeitens am besten nutzen (z.B. schnelle Verfügbarkeit der Daten für alle am Prozess Beteiligten, automatische Verknüpfung mit externen Datenquellen usw.). Mit Vorteil verfügen die Gemeinden deshalb über grosse oder mehrere Bildschirme und Laptops (z.B. für die materielle Prüfung der Gesuche). Bei Bedarf können die Pläne ausgedruckt oder in gedruckter Form von den Gesuchstellenden eingefordert werden.

Wie vereinfacht eBBV das Verfahren für Gesuchstellende?

Ganz wichtig ist, dass das eBBV via die Plattform ebau.gr.ch von Gesuchstellenden einfach und intuitiv bedient werden kann. Dies wurde bereits in der Konzeptphase des eBBV mittels Prototypen-Tests sowohl mit Vertretenden der kommunalen und kantonalen Ämtern wie auch mit Gesuchstellenden sichergestellt.

Ein grosser Vorteil des digitalen Arbeitens ist, dass Bearbeitungsschritte und Dokumente mit hilfreichen Funktionen und Bedienungshilfen verknüpft werden können. So können auf der Plattform zum Beispiel Anleitungen, Checklisten, Anwendungsbeispiele, Zeichenhilfen, Vorgaben direkt bei den entsprechenden Projektschritten hinterlegt werden.

Können Gesuchstellende gezwungen werden, nur noch via ebau.gr.ch einzureichen?

Nein, gemäss der aktuellen Gesetzeslage ist der bisherige analoge Weg zur Einreichung von Baugesuchen den Gesuchstellenden weiterhin zur Verfügung zu stellen. Im Interesse der Gemeinden sollten die Gesuchstellenden zur Nutzung von ebau.gr.ch motiviert werden.

Wie werden Unterlagen (Pläne, Nachweise etc.) eingereicht?

Gesuchstellende, die via ebau.gr.ch ihr Baugesuch erfassen, können die dazugehörenden Unterlagen wie z.B. Pläne oder Gutachten als PDF auf die Plattform hochladen. Sie müssen zum Abschluss der Gesuchstellung eine Eingabequittung ausdrucken, unterschreiben und per Post ans Bauamt schicken. Weiterhin können Baugesuche aber auch per Post eingereicht werden.

Ist eine elektronischen Signatur vorgesehen?

Im Sinne einer möglichst einfachen Erfassung und Bearbeitung wäre es wünschenswert, dass die Baugesuche nicht mehr von Hand unterzeichnet werden müssen. So wäre eine volldigitale Abwicklung möglich. Hierfür müssen aber erst auf kantonaler Ebene entsprechende gesetzliche Grundlagen geschaffen werden. Das heutige Gesetz erlaubt noch keine digitale Unterschrift. Ein Projekt zur Gesetzesanpassung, um im Kanton Graubünden digitale Unterschriften zu ermöglichen, ist im Gange. Bis das so weit ist, müssen die Gesuchstellenden eine Eingabequittung unterschreiben und per Post einsenden.

Wie funktioniert die öffentliche Auflage mit eBBV?

Solange der Kanton keine Vorschriften im Zusammenhang mit der öffentlichen Auflage und der Form der aufzulegenden Unterlagen erlässt, sind die Gemeinden zuständig, die öffentliche Auflage nach Art. 45 Abs. 3 KRVO zu organisieren und durchzuführen. Daher sind Auflagen wie bisher in Papierform, in einer digitalisierten oder in einer Mischform verfahrensrechtlich möglich. Für die Bürgerinnen und Bürger muss die öffentliche Auflage gewährleistet sein. Die Gemeinde hat daher die notwendigen technischen, organisatorischen und räumlichen Voraussetzungen zu schaffen.

eBBV kann Funktionen anbieten, um die Einsicht in die Dossiers während der öffentlichen Auflagefrist zu erleichtern. Zum Beispiel indem ein digitaler Zugang für Bürgerinnen und Bürger freigeschaltet wird, die eine Einsicht ins Dossier angefordert haben.

Wird auch das Einsprache-/Beschwerdeverfahren digital abgewickelt?

Solange die digitalisierte Unterschrift in der Verwaltungsrechtspflege nicht geregelt ist, ist der gesamte Schriftenverkehr in Einsprache- und Beschwerdeverfahren weiterhin in Papierform abzuwickeln. Dieser wird nicht digital erfasst. Laufende Fristen im kommunalen und kantonalen Verfahren können allerdings im eBBV erfasst und abgebildet werden. Das Beschwerdeverfahren vor den Gerichtsinstanzen bildet nicht Gegenstand des eBBV. Solange die digitalisierte Unterschrift in der Verwaltungsrechtspflege nicht geregelt ist, ist der gesamte Schriftenverkehr in Einsprache- und Beschwerdeverfahren weiterhin in Papierform abzuwickeln. Dieser wird nicht digital erfasst. Laufende Fristen im kommunalen und kantonalen Verfahren können allerdings im eBBV erfasst und abgebildet werden. Das Beschwerdeverfahren vor den Gerichtsinstanzen bildet nicht Gegenstand des eBBV.

Wie werden die Dossiers mit eBBV aufbewahrt und archiviert?

Das eBBV ist keine Archivlösung. Die Dossiers bleiben aber im System verfügbar und können weiter eingesehen werden. Das eBBV wird zudem eine Exportfunktion anbieten. Für die Archivierung der Dossiers (insbesondere Bewilligungen) ist in Zukunft eine separate Lösung vorzusehen.

Mit dem eBBV ergeben sich keine Änderungen an den heute geltenden Vorgaben hinsichtlich der Ablage und der Archivierung. Es gilt jedoch sicherzustellen, dass die Zugriffsmöglichkeiten auf die digitalisierten Unterlagen stets gewährleistet sind.

Die Baubewilligungen einschliesslich der integrierenden Zusatzbewilligungen wie Feuerpolizei, Gewässerschutz, Zivilschutz usw. sind dauernd aufzubewahren. Die Gemeinden sind für die Regelung des Ordnungssystems der Archivierung zuständig und legen die verbindliche Form der Unterlagen (Akten) fest. Diese kann papierbasiert, digital oder in gemischter Form erfolgen. Konversionen von der digitalen in die papierbasierte Form und umgekehrt sind zulässig.

Gesetzliche Grundlagen:

- Gesetz über die über die Aktenführung und Archivierung vom 28.08.2019 (GAA; BR 490.000)

- Verordnung zum Gesetz über die Aktenführung und Archivierung vom 22.12.2015 (VAA; BR 490.010)

- Weisungen der Regierung betreffend die minimalen Aufbewahrungsfristen für die Archivalien der Gemeinden des Kantons Graubünden vom 16. August 1982.

Wie werden auf Papier eingereichte Gesuche digitalisiert?

Wenn eine Gemeinde eBBV nutzt, sollen Bürgerinnen und Bürger dazu motiviert werden, Gesuche digital einzureichen. Gesuchstellende können aber nicht dazu gezwungen werden, sodass auch künftig noch mit Papiergesuchen zu rechnen ist.

In eBBV ist eine Funktion vorgesehen, damit auf Papier eingereichte Gesuche möglichst einfach im System erfasst und digital bearbeitet werden können. Dazu wird es nötig sein, Unterlagen einzuscannen (z.B. bis Format A3). So können die Gesuche auch digital an die kantonalen Fachstellen weitergeleitet werden.

Müssen auch aufbewahrte und archivierte Dossiers digitalisiert werden?

Das eBBV ändert nichts an den heute geltenden Vorgaben der Ablage und Archivierung. Somit kann die Archivierung papierbasiert, digital oder in gemischter Form erfolgen. Das bestehende Archiv muss nicht digitalisiert werden. eBBV wird die Möglichkeit bieten, Dossiers als PDFs zu exportieren.

Wer hat Zugriff auf die Plattform eBBV?

Der Kanton Graubünden erarbeitet im Moment ein IAM-System ("Identity and Access-Management"). In diesem System können sich alle Personen registrieren und ein Bürgerkonto erhalten. Alle Personen, die Zugang zum eBBV-System wünschen, benötigen ein Bürgerkonto.

Wer kann welche Daten in eBBV einsehen und bearbeiten?

Im eBBV können die Gemeinden verschiedenen Personen (z.B. Gesuchstellenden, Projektverfassenden, Mitgliedern der Baubehörde und Baukommission, externen Beraterinnen und Berater) unterschiedliche Einsicht- und Bearbeitungsrechte zuteilen.

Wie steht es um Informationsschutz und Datensicherheit?

Das eBBV-System muss den kantonalen Vorgaben zu Informationssicherheit und Datenschutz genügen und wird sowohl vor der Aufschaltung als auch im Betrieb von IT-Sicherheitsexperten überprüft.

Wie lernen die Gemeinden die Anwendung des eBBV?

Damit die Anwenderinnen und Anwender des eBBV in den Gemeinden die Prozesse, Funktionen und Möglichkeiten von eBBV erlernen können, werden Anleitungen, Anwendungshilfen und Schulungen angeboten. Diese stehen ab der Inbetriebnahme des eBBV im Jahr 2024 den Gemeinden zur Verfügung stehen.

Die Software soll aber möglichst intuitiv anwendbar sein. Das heisst, es werden keine vertieften IT-Kenntnisse notwendig sein, um eBBV nutzen zu können. Ganz im Gegenteil: eBBV wird die Bearbeitung der Baugesuche erleichtern, indem zum Beispiele zuständige Personen automatisch erzeugte E-Mails erhalten, wenn Bearbeitungsschritte anstehen.

Steht den Gemeinden ein Support zur Verfügung (Help-Desk)?

Ein Support-Angebot für die kommunalen und kantonalen Ämtern wird im Rahmen der Entwicklung des eBBV vorbereitet. Die genauen Leistungen wie auch die Kostenfolge sind noch zu klären.